こんなスライド資料はNG!残念な資料を伝わる資料に変えるための11のポイント【実例付き】

「資料の内容ちゃんと伝わっていますかー?」

市場調査レポートにしろ、Webサイト改善資料にしろ、ビジネスで活用する資料は関係者に意図を理解してもらい、アクションを促すことが重要です。

それなのに、

「内容が理解されない」

「担当者の反応はよかったのに返答がない」

さらには「〇〇を知りたかったんだけど」と言われ

「いや、それは資料に書いてありますけど・・・」

と、せっかく時間をかけて作った資料が全然伝わってないことに愕然としたことはないでしょうか?

もしそうなら、それはいくつかの重要なポイントが抜け落ちているからかもしれません。

そこで、この記事では、クライアントや関係者へのスライド資料が、より魅力的に伝わりやすくなる資料作成のコツを失敗例とともに紹介します。

読み手の心理を理解してポイントを押さえれば、グッと伝わる資料となり、相手の行動を促すことができますよ。

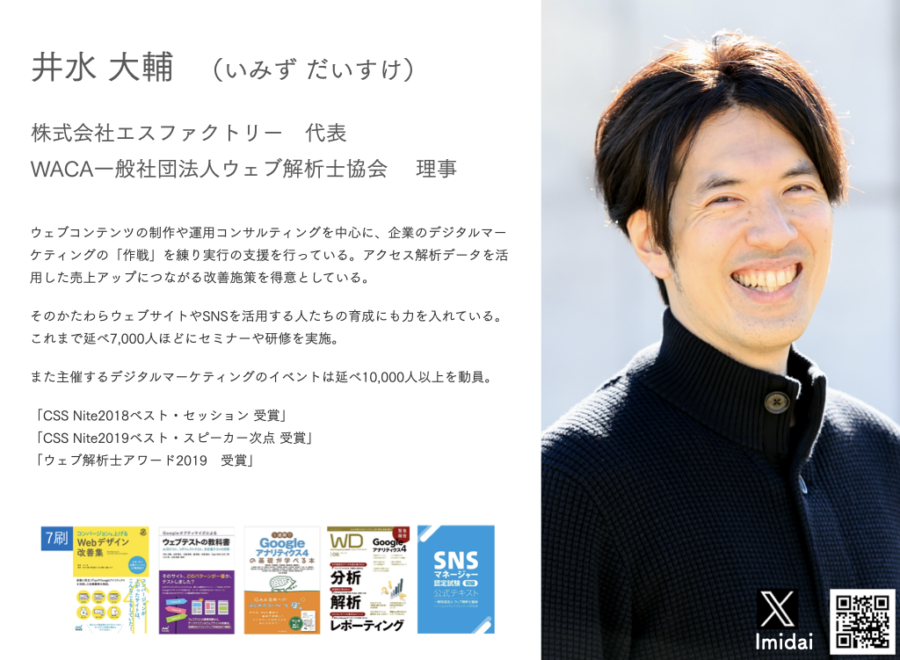

こんにちは、企業のWebサイト作成や分析改善を手がける、株式会社エスファクトリー代表の井水です。

私はWACAウェブ解析士協会の認定講師として延べ数百名の提案資料の評価をしたり課題の相談を受けたりしてきました。

私はWACAウェブ解析士協会の認定講師として延べ数百名の提案資料の評価をしたり課題の相談を受けたりしてきました。

その際に、「この表はどこを見れば良いんだろう?」「このスライドは何が言いたいんだろう?」と感じることがあり、多くの方が陥りがちな伝わらないポイントが見えてきました。

そんな私自身も、これまでWeb制作の仕事を通じて数多くのアクセス解析レポートやSNS分析レポート、Webサイト改善提案書を作ってきました。

10数年の資料作成の経験の中で、時に良い反応を得られなかったり、次の予算が降りなかったりという苦い経験もしてきました。

しかし、たくさんの方のレポートやスライド資料を見ていく中で改善すべきポイントが明確になり、今では多くのクライアントさんに喜んでいただいています。

今回はそんな私の経験を通じて、伝わりづらいスライド資料の特徴を紹介するとともに、どのように改善すれば相手に伝わり、行動を起こしてもらえる資料になるかを解説します。

今回の記事は、アドビさんの「みんなの資料作成」という「Adobe Acrobat オンラインツール」のPR企画に参加することになり執筆しました。

本企画は、各ビジネスエキスパートの方がご自身の資料作成のノウハウを共有し合う、とても魅力的なコンテンツが盛りだくさんです。

Contents

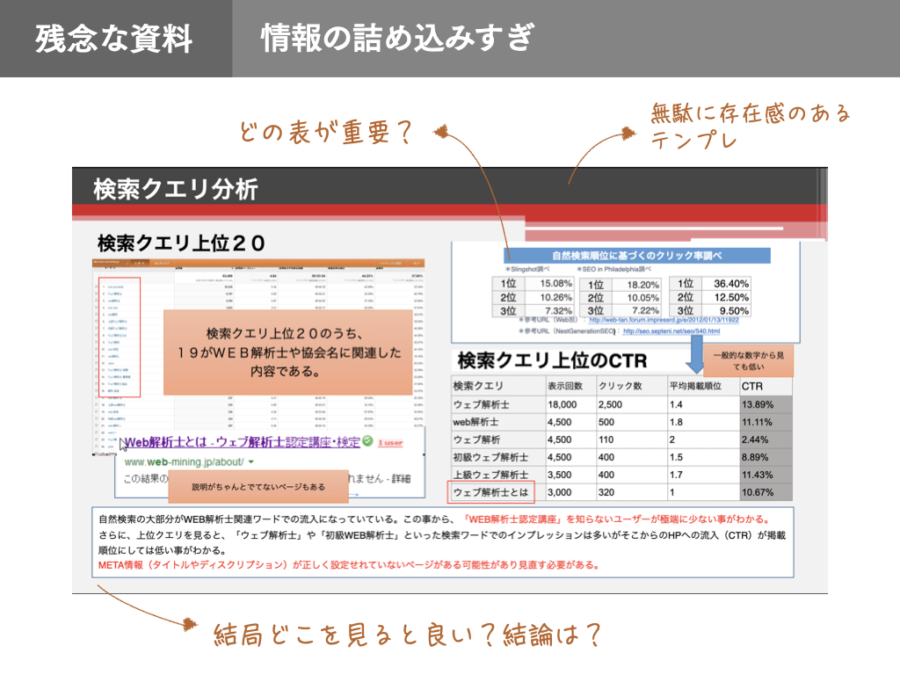

① 情報の詰め込みすぎ資料は、1スライド1メッセージで統一する

資料をパッとみた瞬間に、どこに目をやってよいかわからなくなってしまったことはないでしょうか?

作り手としては調べたことやわかったことをなるべく多く伝えたいと考えたのでしょう。

作り手としては調べたことやわかったことをなるべく多く伝えたいと考えたのでしょう。

しかし、読み手の心理としては

「どこをみてよいかわからない」

「読みにくい」

「一番大事なことって結局なに?」

と単純に見る気を無くしてしまいます。

講師をしていた時、このような資料にたくさん出会いました。

「たくさんのデータを使ってなんとかまとめようと・・・」

と時間をかけたことを説明されるのですが、一向に結論が見えてこないのです。

頑張ったことを評価してほしい、調べたことを無駄にしたくない。

その気持ちはわかりますが、読み手が知りたいのは結論です。

では、どうするか?

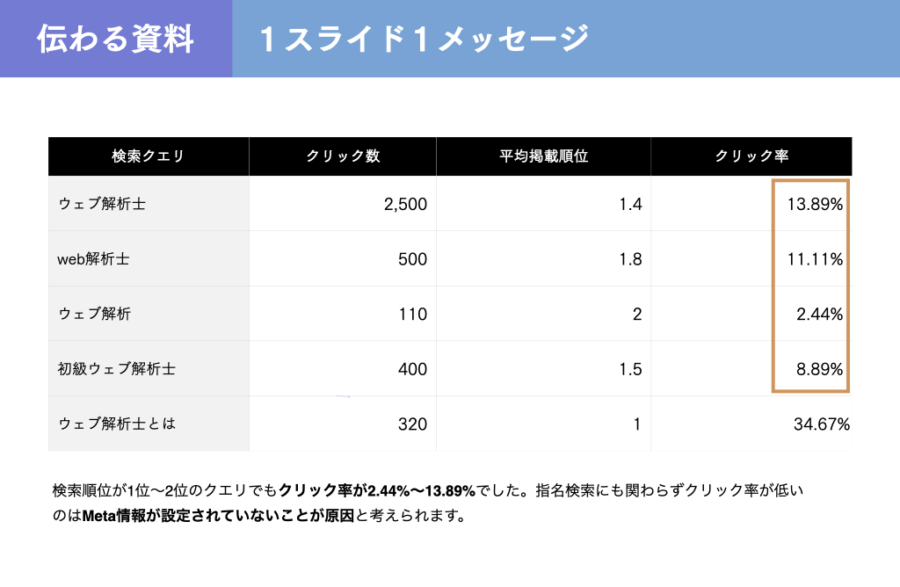

PowerPointやKeynoteなどスライドを使用している際は、原則として1スライド1メッセージにしましょう。

ここでは調べた過程や関連情報を盛り込むのを避けて、結論(伝えたいこと)につながる1つの表のみを載せましょう。

ここでは調べた過程や関連情報を盛り込むのを避けて、結論(伝えたいこと)につながる1つの表のみを載せましょう。

そうすることで、読み手もパッと見るだけで伝えたいことが理解できます。

特定の担当者に限定して伝えたい内容や、信頼性担保のために補足したい情報があれば、添付資料として付け加えると良いでしょう。

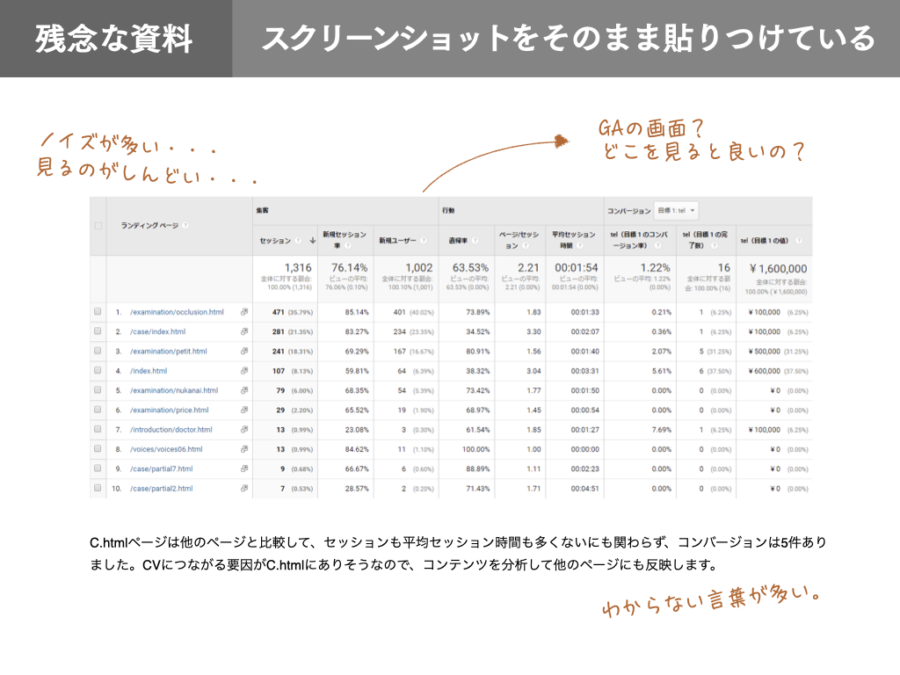

② スクショをそのまま貼り付けた資料は、重要な箇所のみトリミングする

過去に講座の受講生からアクセス解析のレポートを提出いただいた際に、Googleアナリティクスの管理画面のスクリーンショットをそのまま貼り付けているケースが度々ありました。

じっくり見ることで何が重要なポイントかを読み解けるものの、それは本来レポートを作る側がおこなうべき「考える」という作業を相手に委ねています。

じっくり見ることで何が重要なポイントかを読み解けるものの、それは本来レポートを作る側がおこなうべき「考える」という作業を相手に委ねています。

そもそも普段Googleアナリティクスの管理画面を見慣れていない方であれば、それが何を意味するものなのか、並んでいる数値が何を示すのかすら理解できません。

もちろんこれはアクセス解析レポートに限った話ではありません。

会計に詳しくない人に会計ソフトの管理画面を見せたり、広告に詳しくない方に広告管理画面を見せて「ここが問題です」と言っても、まず管理画面そのものや出てくる用語の意味が伝わりません。

読み手が「なんとかスクショの内容を理解するぞ!」と思っていない限り、見慣れない画面や用語が並んだ時点で見るのをやめます。

では、どうするか?

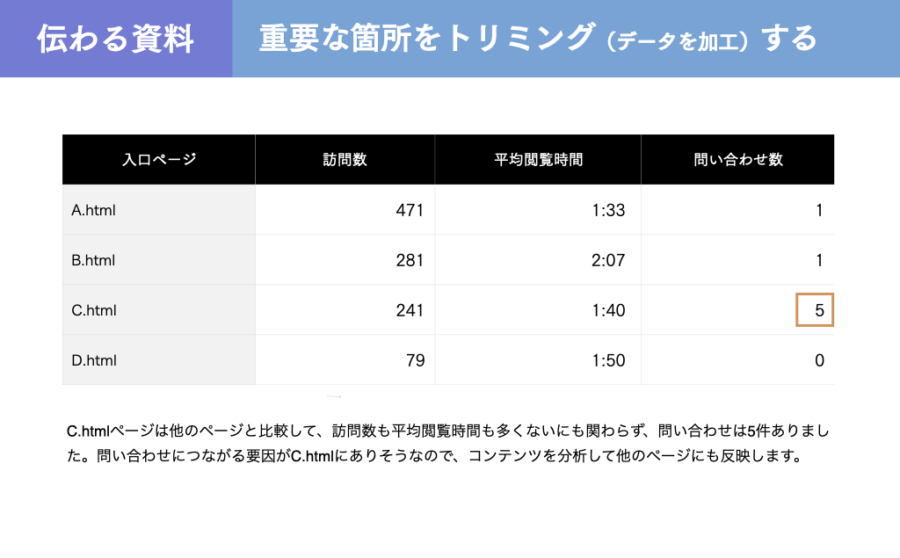

ツールで集計されたデータを使用する場合は、ダウンロードして必要なデータのみを抽出します。

そして、読み手が理解できない言葉が混じっていれば置き換えることが必要です。

資料内のコメントに関係のない情報(数値データ)はノイズになり、読み手の理解を妨げるので気をつけましょう。

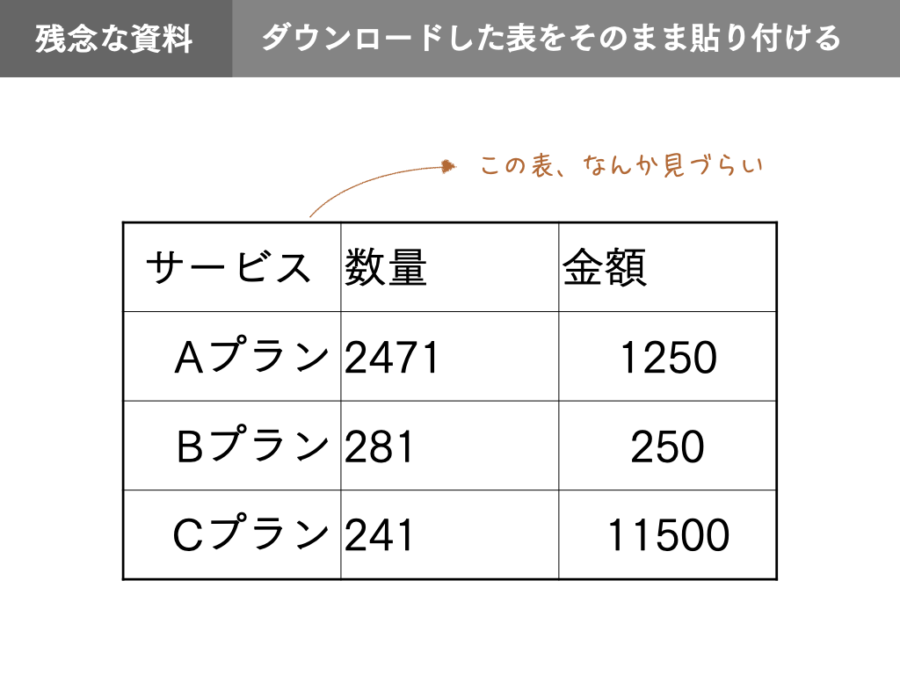

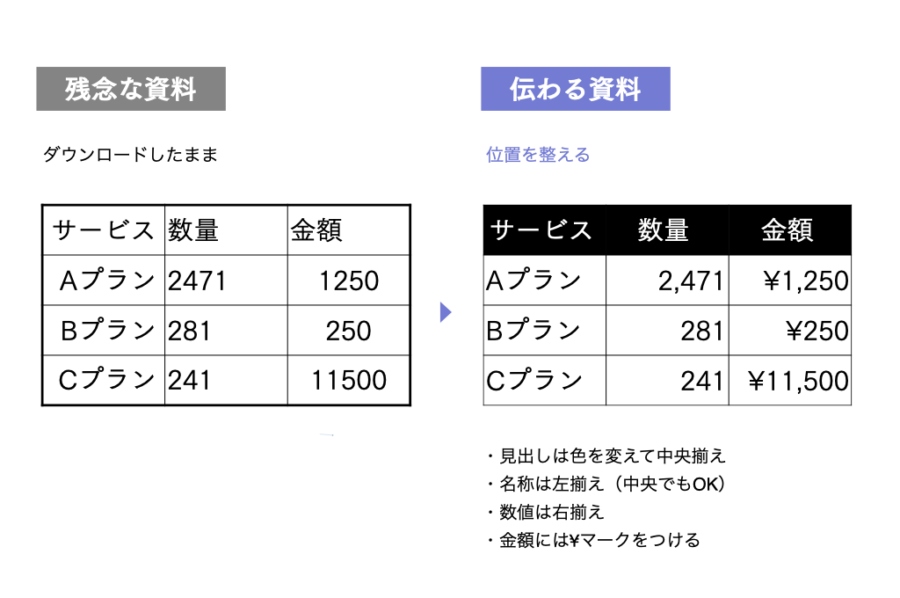

③ ダウンロードしたデータをそのまま載せた資料は、デザインを整える

管理画面のデータはダウンロードして使おうというお話をしましたが、より相手に伝わりやすくするには見た目が重要です。

よくある例は、エクセルからコピーした表をPowerPointに貼り付けるケースです。

文字の位置がバラバラで金額や数値の区切りもありません。

では、どうするか?

まずは、テキストや文字の位置を調整します。

次に罫線とテキストが近すぎると見にくいので、余白を入れてバランスを調整します。

次に罫線とテキストが近すぎると見にくいので、余白を入れてバランスを調整します。

また罫線が目立ちすぎないように太さを細くします。

特定の数値にフォーカスさせたい場合は、罫線を減らして該当箇所を囲むなどの工夫もすると良いでしょう。

特定の数値にフォーカスさせたい場合は、罫線を減らして該当箇所を囲むなどの工夫もすると良いでしょう。

これで、パッと見ただけで表の意味や注目すべき箇所が伝わりやすくなります。

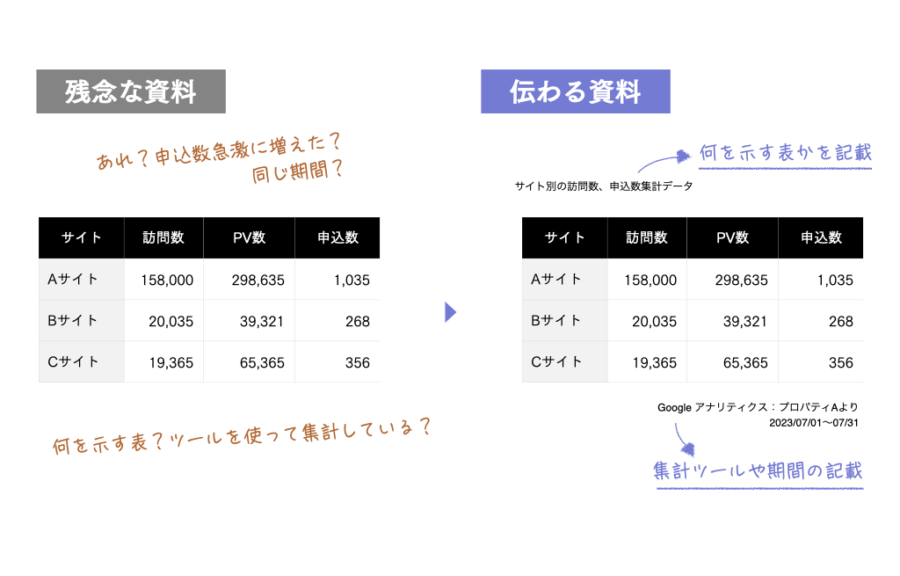

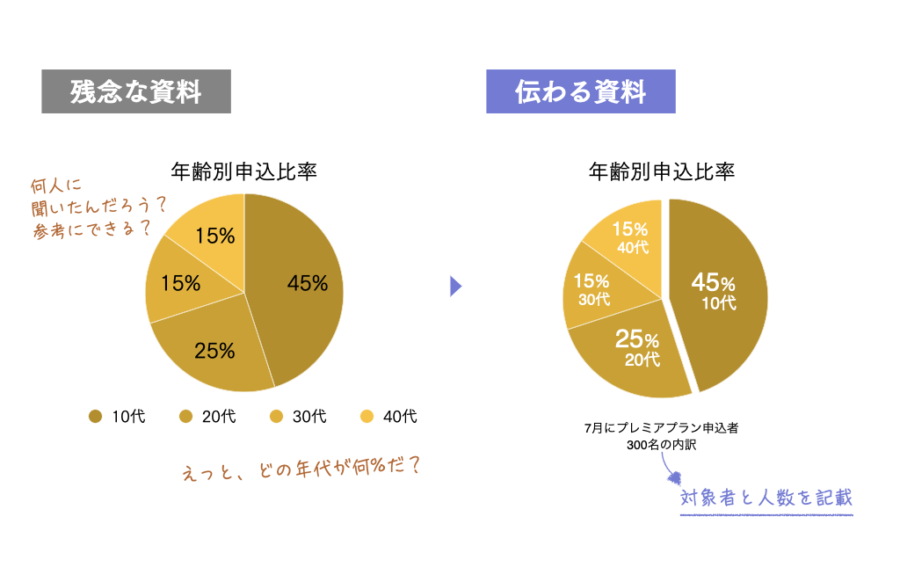

④ 調査期間や対象が記載されていない資料は、期間やデータ元を追記する

「以前よりも数値が増えている!!」

「あれ?いつのデータ?集計期間が長いからなのか・・・?」

表やグラフを見た時に、このような違和感を覚えたことはないでしょうか。

特に集計期間の長さで結果に影響が出る値の場合に、集計期間を記載せずに誤解を生んでしまうケースがしばしばあります。

では、どうするか?

この答えは簡単です。

集計期間やデータ元の情報を載せればいいのです。

またアンケートの調査結果をパーセンテージで記すときやランキングを示すときも要注意。

またアンケートの調査結果をパーセンテージで記すときやランキングを示すときも要注意。

これって有意なサンプル数なの?対象者は?と思われないようにしましょう。

資料をよくみる人は数値は見せ方次第で誤魔化せることを知っています。

資料をよくみる人は数値は見せ方次第で誤魔化せることを知っています。

結果(数値)が何から導かれているものかをちゃんと記載しておくことで、信頼性の担保につながります。

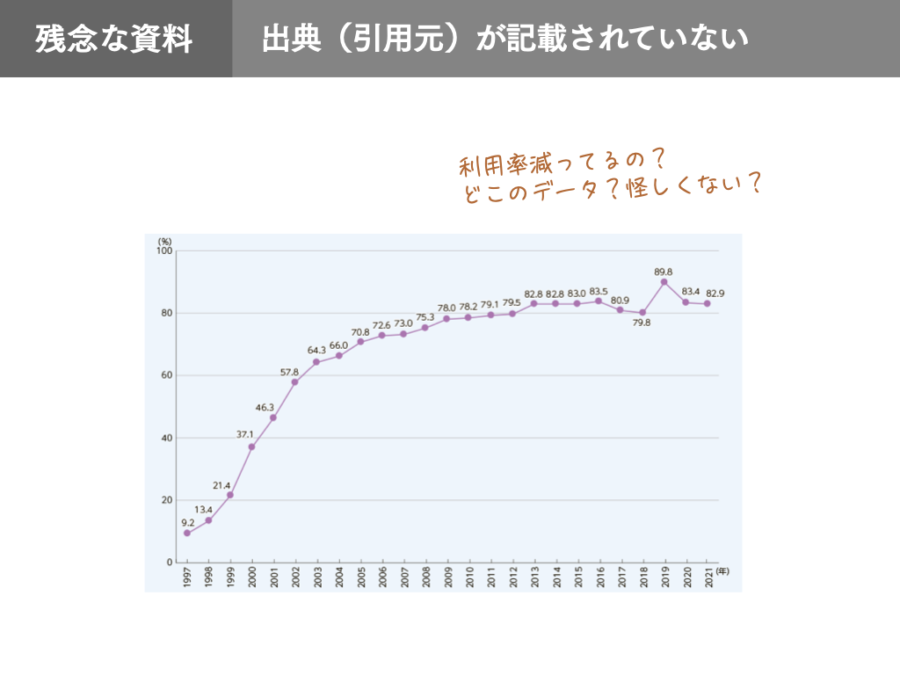

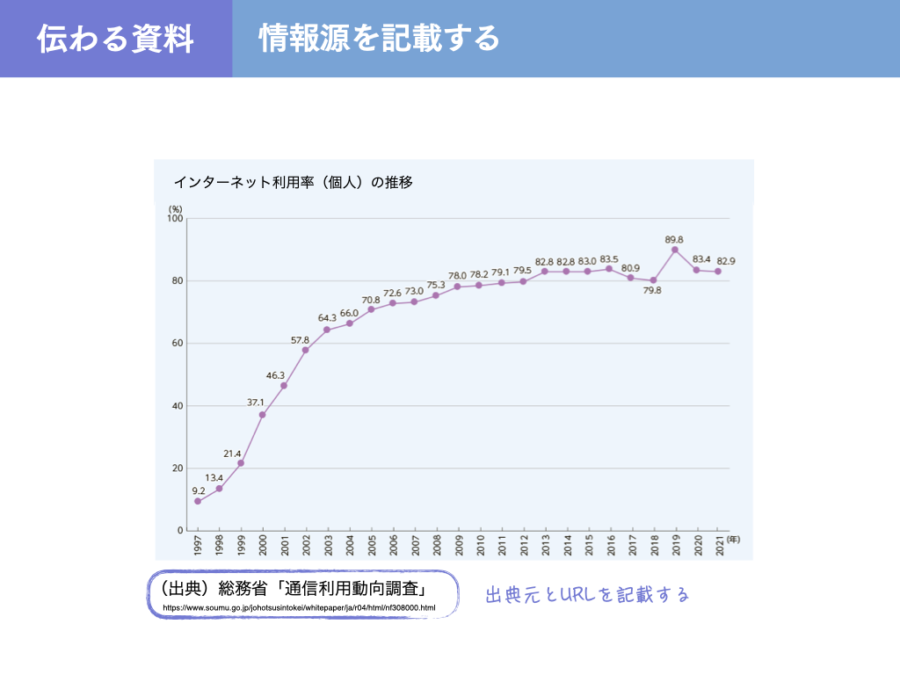

⑤ 出典(引用元)が記載されていない資料は、情報源を追記する

しばしば、企業や特定の団体が開示している内容のスクショが貼り付けられたレポートを見ます。

それ自体は問題ないですし、示されている内容に違和感がなければ気にせず読み進められます。

しかし、一定の割合で

しかし、一定の割合で

「これって本当?」

「身近な人に聞いただけじゃない?」

と感じる人がいるものです。

そうなるとそのデータを元に出した課題や意見が何も刺さらなくなってしまいます。

出典(引用元)は必ず記載しましょう。

出典元に注意文などがあればあわせて記載しましょう。

そうすることで、読み手の懐疑心や不安を払拭できます。

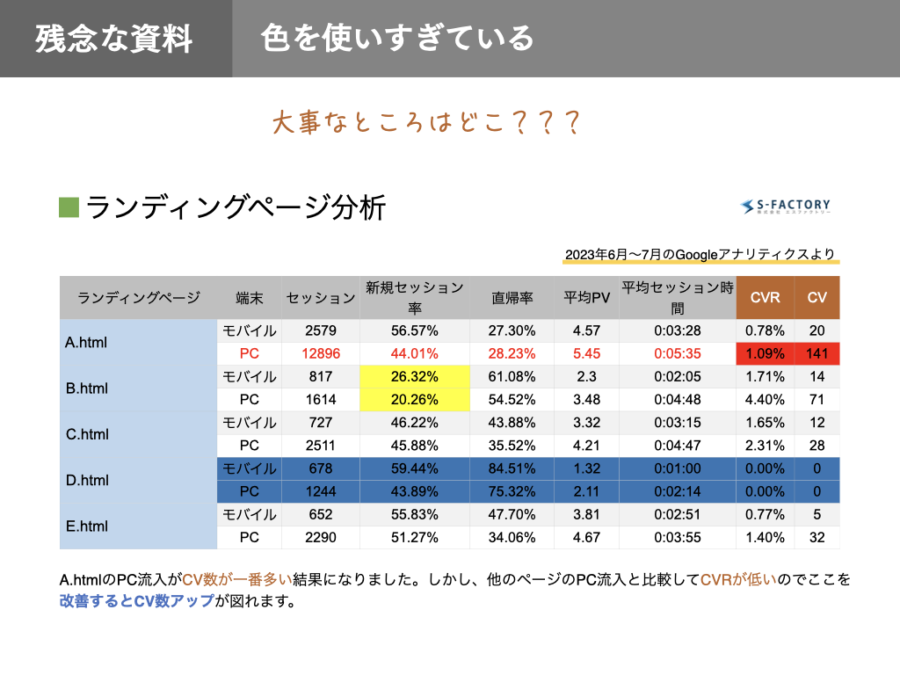

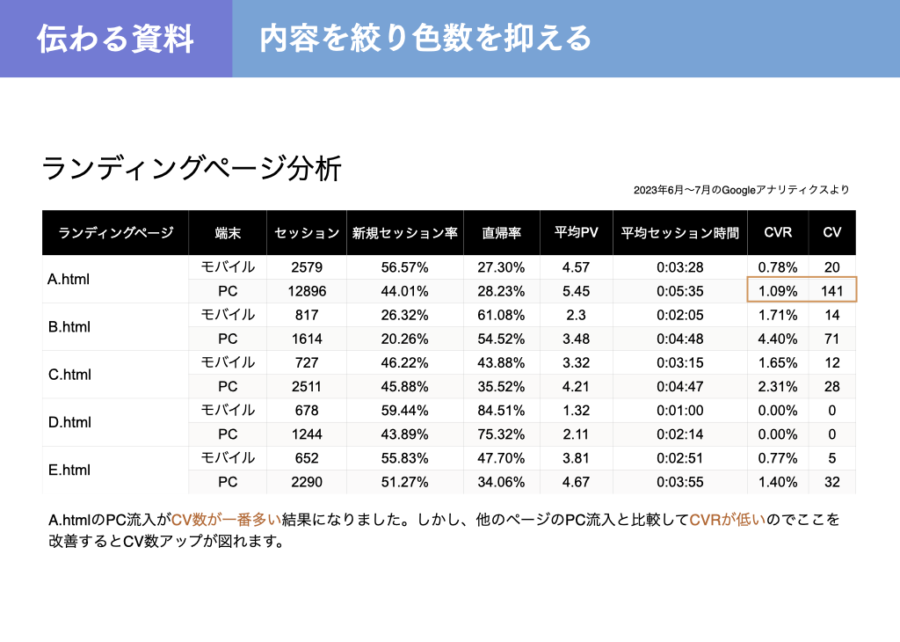

⑥ 色を使いすぎている資料は、内容を絞り色数を抑える

データから得られる気づきを表現する際に、1つの表やグラフにいくつも色が付けられているケースがあります。

これだと「結局どこが重要なの?」という話になってしまいますよね。

これだと「結局どこが重要なの?」という話になってしまいますよね。

実はこれ、私も昔はよくやっていました。

できたものを見ると不自然ですが、考えながら資料を作成していると、つい気づいたことを1つずつ記載し、色付けしてしまうのです。

これはスライド資料を作る際にいきなりPowerPointを開く方によく見られる傾向です。

では、どうするか?

考える作業と伝える作業(資料作成)を分けて行うことで、注意すべきポイントに絞ったスライド資料が作れます。

具体的には、考える作業の時はPowerPointではなく、WordやGoogleDocsのような文章作成ツールに気づいたことを記載していき、最終的に伝えたいことを書き出します。

そして伝える作業の時に初めてPowerPointを開いて作成していきます。この際、使う色は2色、多くても3色までに抑えるといいでしょう。

前にも述べたように1つのスライド(見出し)で伝えるメッセージは1つに絞ることで、色数も自然に抑えられ、伝えたい内容が読み手にスッと入っていきます。

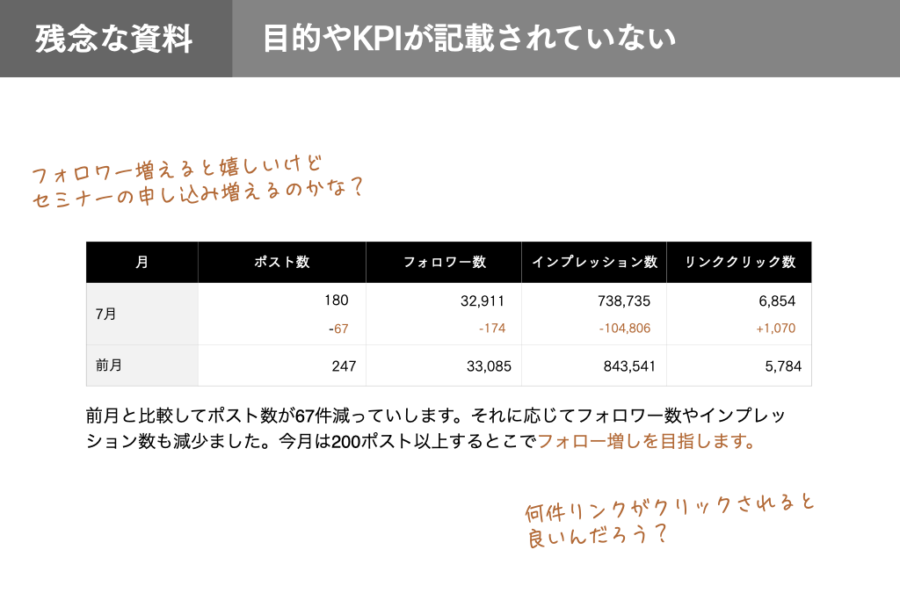

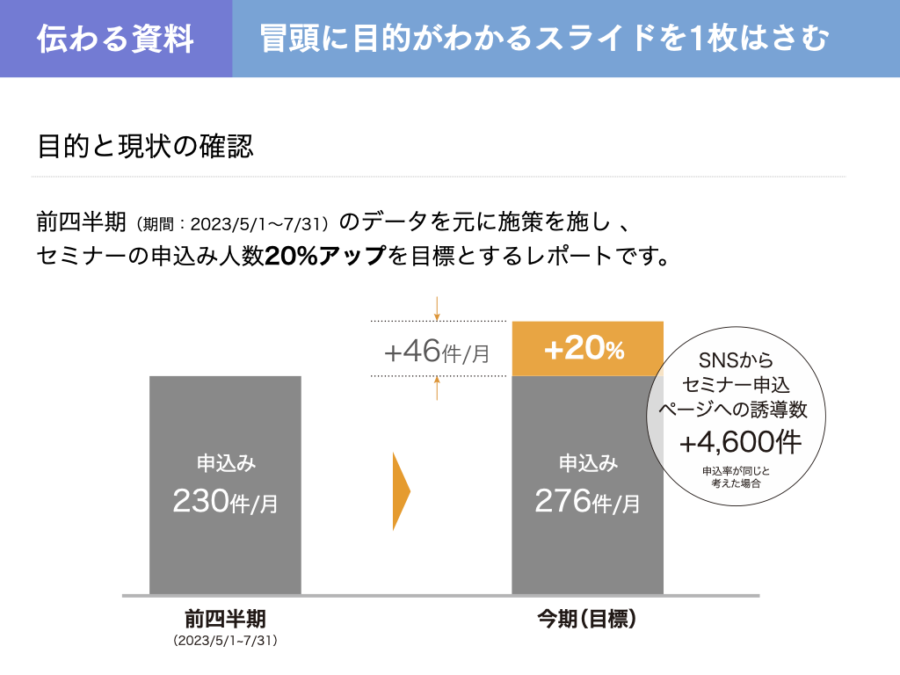

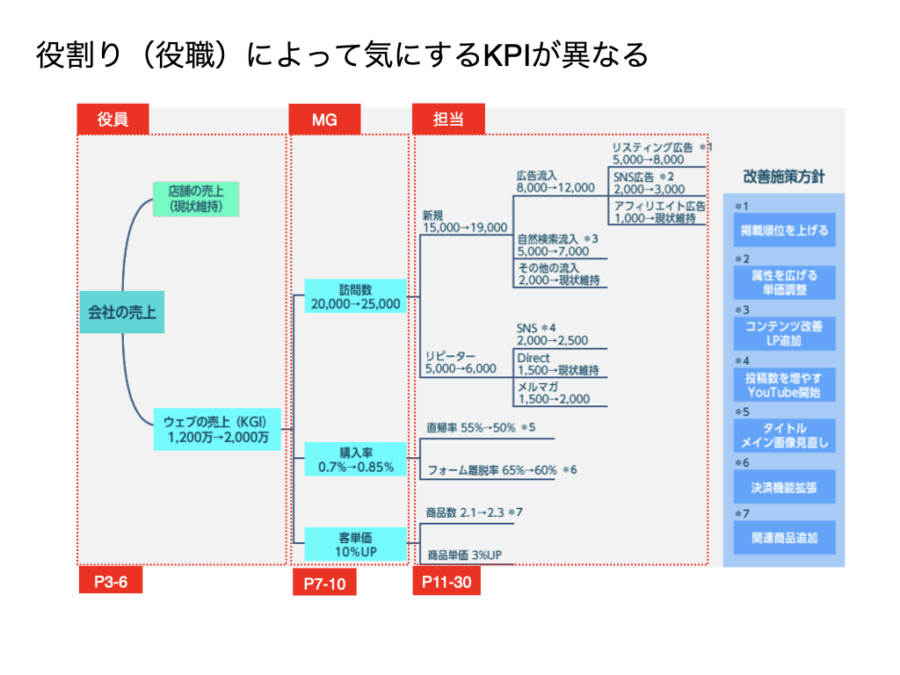

⑦ 目的やKPIの記載がない資料は、冒頭に何を提案する資料なのかを明記する

伝えたいことが伝わらない資料は、そもそも何を目的にしたスライド資料かを理解されないまま読み進められてしまいます。

「これをやると良くなりそうだけど、目標は達成しないかも・・・」

「これをやると良くなりそうだけど、目標は達成しないかも・・・」

「インパクトに欠けるな・・・」

このように、いくら資料自体がよくできていても、その内容が、そもそも何の目的を達成するためのものかが明確になっていないと、読み手には刺さりません。

そのため、資料の冒頭に、どんな目的に対して、何を提案する資料なのかを明記しましょう。

仮にクライアントが望んでいる売上アップにつながる提案書だとしても、「何%アップなのか?」「それが3ヶ月後なのか1年後なのか」でも刺さる提案は異なります。

仮にクライアントが望んでいる売上アップにつながる提案書だとしても、「何%アップなのか?」「それが3ヶ月後なのか1年後なのか」でも刺さる提案は異なります。

資料に記載する目的は、クライアント(もしくは自社)で掲げているものからブレイクダウンして具体的に示しましょう。

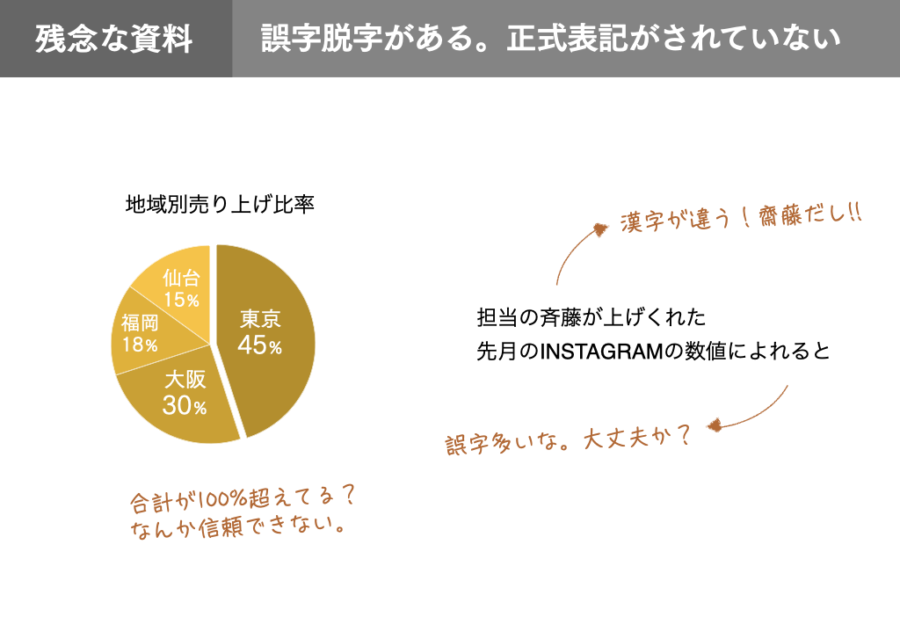

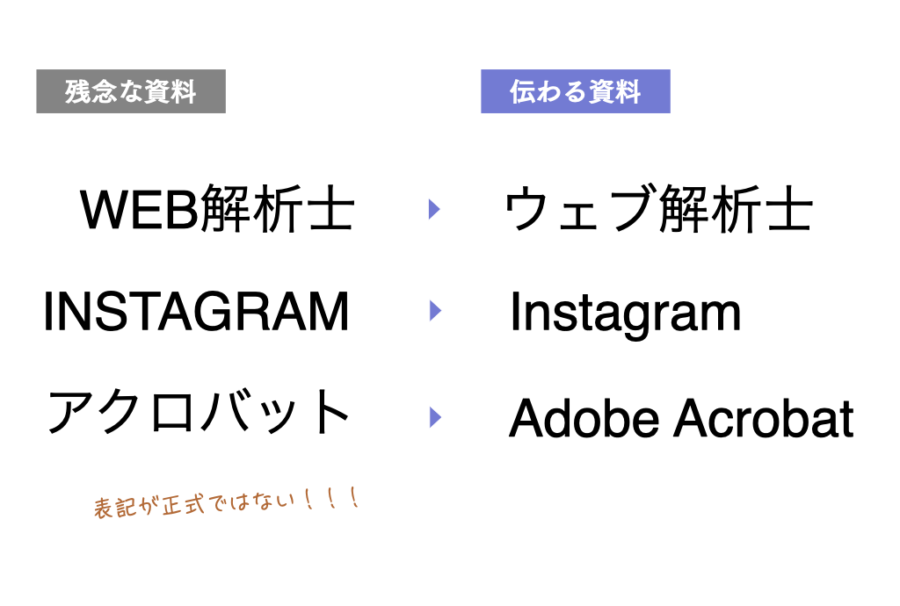

⑧ 誤字脱字や誤った表記の資料は、第三者のチェックを入れる

資料内に誤字脱字があったり、表やグラフ内に不自然な点があったりすると、

「他のグラフも誤っているのではないか?」

「このデータを信頼して良いのか?」

と資料全体への信頼感を損ねる場合があります。

また固有名詞をはじめ、企業名やブランド名の表記を間違っていると、全く印象が異なり、違うブランドにさえ見えてしまいます。

これは企業側からすると自分たちのサービスを真剣に考えていないと感じられてしまうので要注意です。

では、どうするか?

- 上司や同僚にダブルチェックしてもらう

- 時間を空けて読み返す

これを行うだけで信頼をつなぎとめることができます。

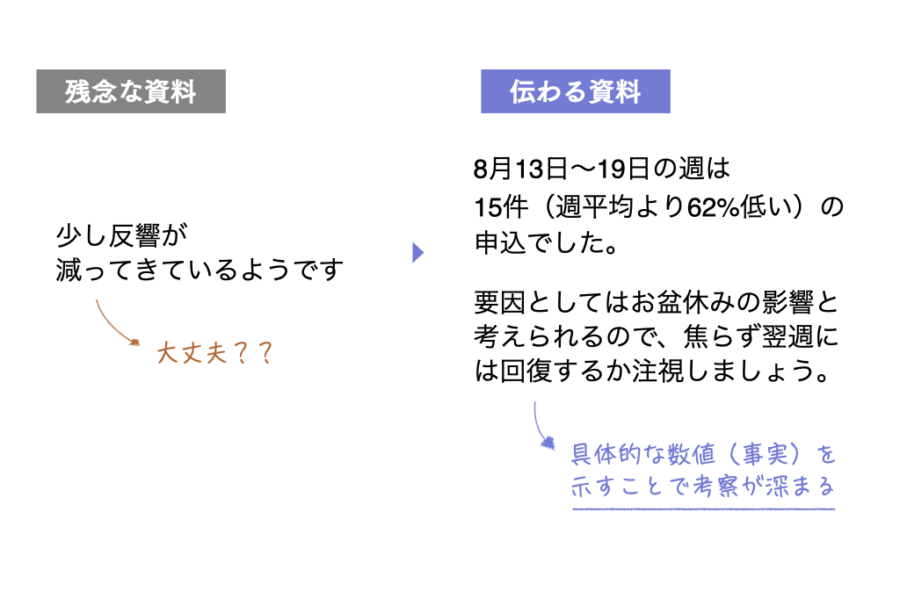

⑨ 根拠なく問題提起されている資料は、事実をもとに問題提起をし直す

何も根拠を示さずに結論を書いても、それは意見ではなく「それってあなたの感想ですよね?」という状態に陥ります。

必ず調べてわかった事実から問題を定義しましょう。

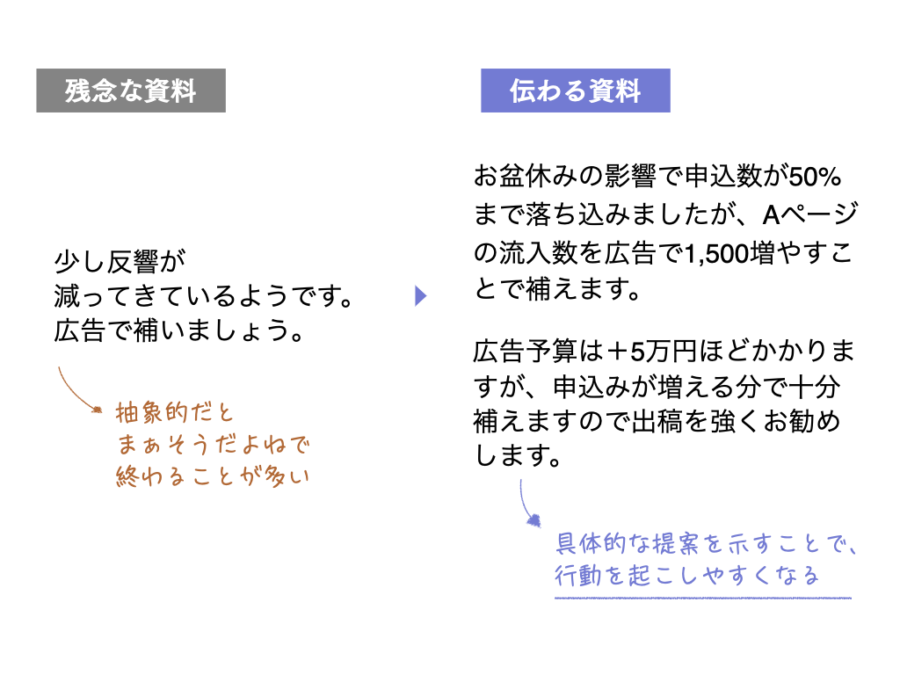

また、記載内容が抽象的だと「まぁそうだよね」で終わります。

また、記載内容が抽象的だと「まぁそうだよね」で終わります。

行動を促すためには、より具体的に提案(言語化)して伝える必要があります。

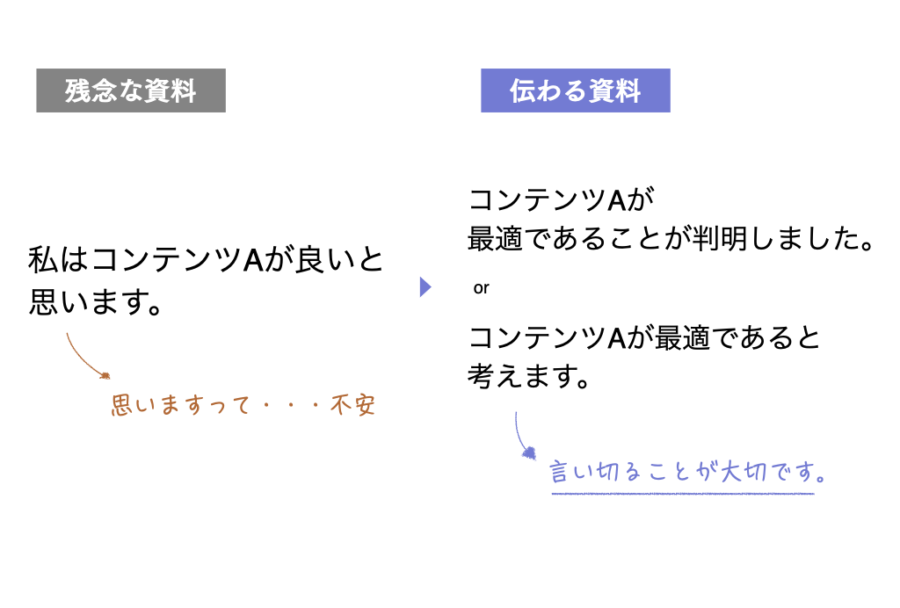

さらに、伝えるときに使う言葉にも気をつけましょう。

ビジネスにおいてはプロとしての提案を求められています。

そのような際に「・・・と思います」といった不安にさせる表現は禁物です。

医療に100%がないように、ビジネスにも100%がないことはクライアントも理解しています。

医療に100%がないように、ビジネスにも100%がないことはクライアントも理解しています。

しかし、プロとしてどのような表現をすべきかは適切に選びましょう。

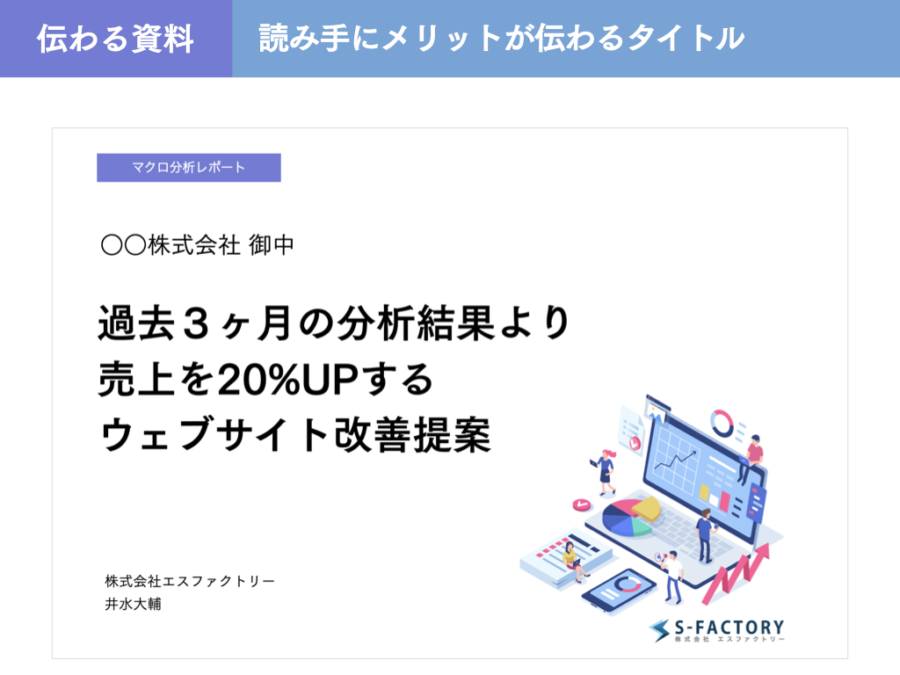

⑩ 何を提案しているかわからないタイトルの資料は、読み手にメリットが伝わるタイトルに変更する

- マクロレポート

- 市場調査資料

- アクセス解析レポート

・・・

資料の内容とは合っていても、タイトルから読み手にどんなメリットがあるのか読み取れないのはよくありません。

「そんなの中を見てもらえれば・・・」という気持ちはわかりますが、1日にたくさんの報告を受けて多くの判断を下す経営者であれば、表紙を見た瞬間に「これは期待できないかな」とモチベーションが下がることもあります。

「そんなの中を見てもらえれば・・・」という気持ちはわかりますが、1日にたくさんの報告を受けて多くの判断を下す経営者であれば、表紙を見た瞬間に「これは期待できないかな」とモチベーションが下がることもあります。

たとえば、「提案内容を要約する」「数字を使う」など、読み手に期待させるタイトルを表紙に入れましょう。

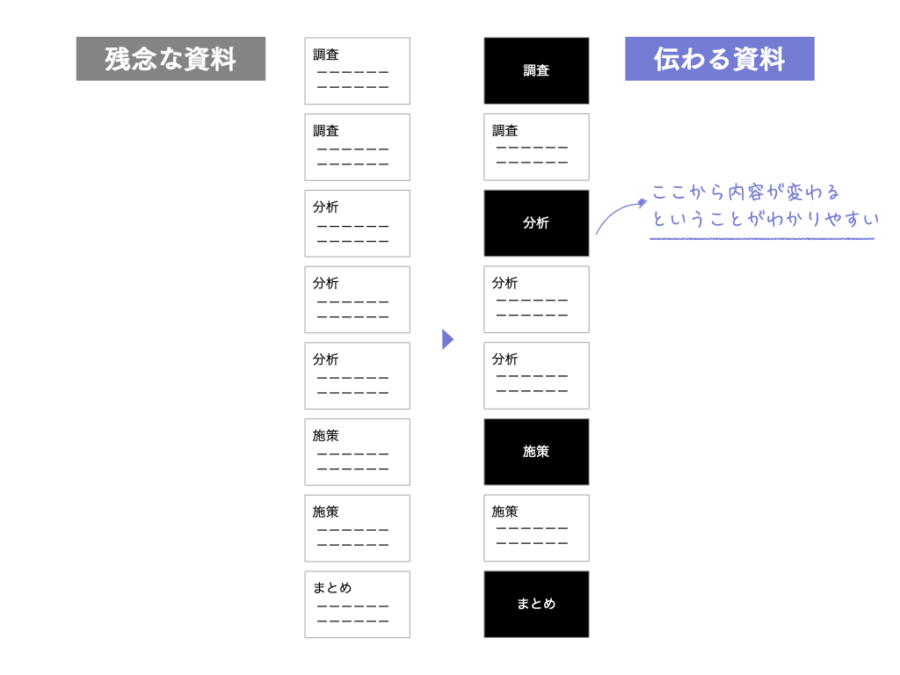

⑪ 同じような形式のスライドが続く資料は、つなぎのスライドを入れる

与件整理、データ分析、課題整理、施策提案・・・提案資料には様々な項目が数ページに渡って作られています。

忙しい経営者は資料をじっくり読むのではなく、サッと流して見ることもあります(むしろじっくり読まない場合が多い)。

そして同じような形式の資料が並んでいると見出しすら見られないこともあります。

そこで、どこで何が語られているかがわかりやすくなるように、目次となるようなつなぎのスライドを一枚挟んでおきましょう。

また、資料によっては全体像が把握しやすいようにロジックツリーを入れると効果的です。

また、資料によっては全体像が把握しやすいようにロジックツリーを入れると効果的です。

ロジックツリーにすることで、読み手が自分に関係のある箇所をすぐに理解できるようになります。

まとめ

これまで、「伝わらない資料」を例に改善ポイントをお伝えしました。

しかし、いざ資料を作ろうとするとつい意識するのを忘れてしまうものです。

そんな方のために、チェックポイントをご用意したので、資料が出来上がったらぜひ確認してみてください。

チェックポイント

- 1スライド1メッセージになっているか?

- スクショがそのまま貼り付けられていないか?

- グラフや表は見やすいか?(文字が左または右に揃えられているか、罫線が多すぎないか)

- 出典(引用元)は記載されているか?

- 色は3色以内か?

- 目的が記載されているか?

- 誤字脱字はないか、正式名称で書かれているか?

- 事実と考察・意見(気付き・考え)はあるか?

- 専門用語を多用せず、読み手に合わせた言葉を使用しているか?

- 表紙(タイトル)は魅力的で期待できるものか?

- つなぎのスライドや目次はあるか?

あなたの作成する資料がより伝わりやすく、ビジネスで意味のあるものになるように、1つでも参考になることがあればうれしいです。

資料の編集やフィードバックはAdobe Acrobat オンラインツールで

作った資料はPDFにして共有することが多いのではないでしょうか。

私も、フォントを維持したり、表や段落が崩れず見やすい形で資料を受け取るために、受講生からの資料はPDFで提出してもらっています。

しかし、PDFは確認しやすくても、編集やコメント追記などは難しいですよね?

そんな時に、オンライン上で素早くページの入れ替えや編集、コメントなどができるものが「Adobe Acorbat オンラインツール」です。

Adobe Acrobat オンラインツールなら、PDF変換機能をはじめ、ページ並び替えやコメントやハイライトを入れるPDF編集機能が無料で使えます。

また、地味に役立つのがPDFの圧縮機能です。

メールに添付する際に容量が・・・といった経験はありませんか?

もちろん送る側だけでなく、受け取った側もデータが軽いと嬉しいですよね。

AIアシスタントも活用して資料の完成度をさらに高める

この記事でご紹介したコツを実践すれば、わかりやすい資料の骨子は出来上がります。

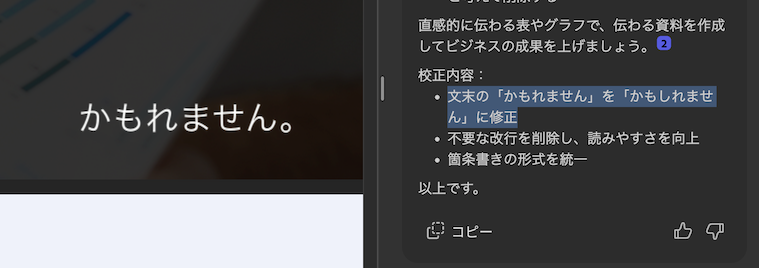

しかし、完成したと思った資料でも、自分では気づきにくい誤字脱字や、より伝わりやすい表現が見つかるものです。

2025年2月にAdobe Acrobatへ新たに追加された「Acrobat AIアシスタント」機能を使えば、作成した資料(PDF形式)に誤りがないか、改善点はないかを効率的にチェックできます。

PDFをアップロードし、「この文章を校正してください」と指示するだけで、AIが改善点を提案してくれます。

AIからの提案には、該当箇所の引用元が番号付きで示され、クリック一つで元データにジャンプできるため、どの部分に対する指摘なのかが一目で分かり、スムーズに修正作業を進められます。

さらに、文章の要約やアイデア出しにも対応しているため、プレゼンテーションの準備やブラッシュアップにも活用できます。

最終工程で人の目によるチェックとAIの客観的な視点を組み合わせることで、資料のクオリティをスピーディかつ確実に高めることができます。 しかもこのAIアシスタントは、Acrobat オンラインツールで無料で体験できます。

Acrobat オンラインツール PDFとチャットを試してみる

より詳しい機能については、以下の詳細ページもご覧ください。

Acrobat AIアシスタントの詳しい機能をみる

皆さんが頑張って作った提案レポートやプレゼン資料を気持ちよく見てもらえるようにぜひ役立ててください。そして今回の記事が多くの方の資料作成の手助けになれば幸いです。

井水でした。

アクセスランキング

-

1

こんなスライド資料はNG!残念な資料を伝わる資料に変えるための11のポイント【実例付き】

-

2

2020年11月2日アツギ社を発端にタイツ業界で起きた4社のX炎上事例

-

3

GA4を見るのが辛いあなたへ。生成AIとつないで「会話」するだけでアクセス解析をする方法

-

4

Googleマップの情報が書き換わる原因と対処法

-

5

GA4のイベントとは?主要イベント9個を初心者向けに解説

-

6

SNS運用のKPI設定完全ガイド【2025年版】

-

7

ウェブサイトのコンバージョンとは?【2025年版】基礎知識、種類、最新動向まで

-

8

-1-900x506.png)

【セミナー・イベントのお知らせ】1/21(水)13時~ データと生成AIで“迷わない”Web改善 ─小川卓×井水大輔が語る、成果が出るサイト改善の実践論★増席!

-

9

ファネル分析をGoogleアナリティクスで行いCVRを改善する方法

-

10

【GA4のカスタム設定】20%刻みでスクロール率を計測する

![[新人Web担当でも使える]Webサイト改善の指南書(書影)](https://sfactory.co.jp/wp/wp-content/themes/sfactory2020/assets/images/top/sinansyo_hyoushi.jpg)