ウェブ戦略とは(2)~定性目標はどうやって決める?~

- Tomoko

前回の「ウェブ戦略とは何か」では、ウェブ戦略の重要性について触れました。ウェブ戦略が抜け落ちていると、どんな悲惨なことが起きてしまうか、またそんな悲劇がいかによく起きているかがわかったかと思います。

今回は「定性目標の重要性や決め方」についてお届けします。

こんな方のヒントになります。

- ウェブ戦略における目標や打ち手が明確になっていない方

- チームが一丸となって目標に迎えていないことに課題を感じている方

- まだウェブ戦略がない方

Contents

ウェブマーケティングにおける定性目標の具体例

まずは、ウェブマーケティングにおける定性目標でどんなことがあるのか見てみましょう。

ブランド認知度の向上

- 自社ブランドを、業界内で信頼され、尊敬されるブランドにする

- ブランドの第一想起を獲得する

- ブランドに対するユーザーの好感度や親近感を向上させる

ユーザーエンゲージメントの改善

- ウェブサイトやアプリ上でユーザーが積極的にコンテンツを閲覧、共有、コメントするようにする

- ソーシャルメディア上でのクチコミを活発にする

- ニュースレターやブログを通じて、ユーザーに有益な情報を提供し、信頼関係を構築する

顧客満足度の向上

- 製品やサービスに対する顧客の満足度を向上させ、ロイヤルティを高める

- カスタマーサポートの質を向上させ、顧客の問題解決に迅速かつ丁寧に対応する

- 顧客からの肯定的なフィードバックや口コミを増やし、評判を高める

リードの質の改善

- サイトからの問い合わせを増やして、テレアポ業務を不要にする

- マーケティング施策を通じて、自社の製品やサービスに興味を持つ潜在顧客を発掘する

- リードとの関係性を構築し、信頼を醸成することで、購入意欲を高める

社内コミュニケーションの活性化

- 部署間のコミュニケーションを円滑にし、協力体制を強化する

- 社内SNSやイントラネットを活用して、情報共有や知識の蓄積を促進する

- 社員一人ひとりが企業の価値観や目標を理解し、共有できるようにする

上記は定性目標の一例です。

参考程度にご覧いただき、実際に決める際はカスタマイズしてご利用ください。

なぜ定性目標なのか

「えっ!?定性目標!?」

「仕事ができる人は、とにかく『数字』じゃないの!?」

と感じた方はいませんか?

でも実は長期的な視点やマーケティングの大局を見るには、訂正目標の方が使いやすい場合があります。

また、定性目標を取り入れることで、ブランド構築やユーザーとの関係性など定量化しづらい課題に取り組むことが容易になります。

定性目標を定める3つのメリット

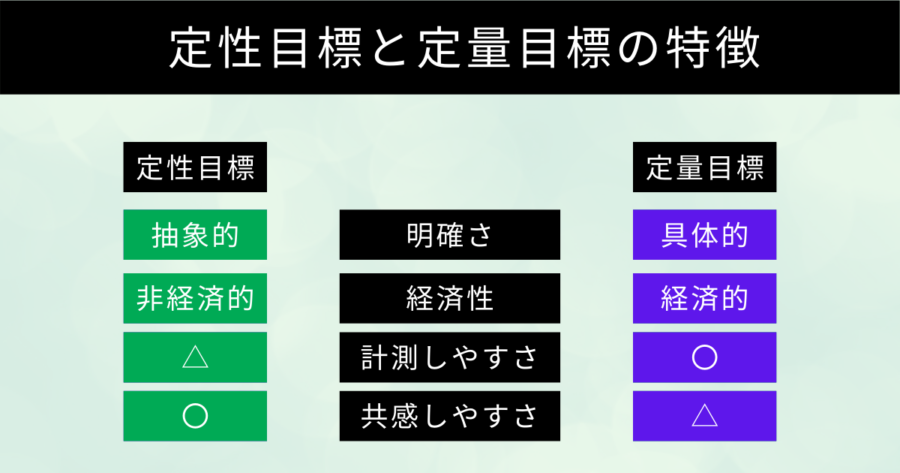

定性目標とは

目標設定の仕方には大きく分けて定性目標と定量目標があります。定性目標とは、「目指すべき状態」を言葉で表現した目標です。

それとは反対なのが定量目標で、数値目標とも呼ばれます。「目指すべき数値」を表現した目標です。

定性目標のメリット 1:イメージと共感

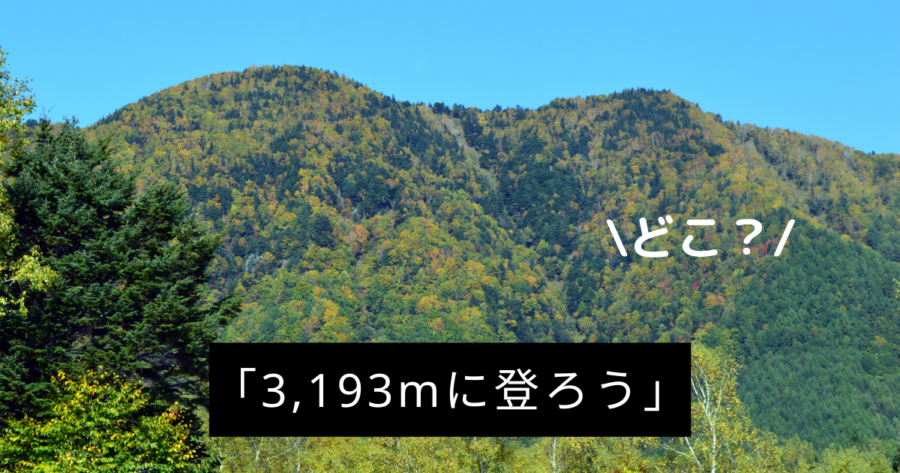

たとえば、チームで登山することを考えてみましょう。

「北岳に登ろう」

というと、ある山に登るイメージがしっかりわきますね。

もし北岳(きただけ)を知らない方でも、上の写真を見たらフムフムと思うのではないでしょうか。

北岳とは、日本で2番目に標高が高い山です。日本で一番高い山・富士山は火山のため緑が少ないですが、北岳は火山ではないので、お花畑も森林もある美しい山です。

山に登る苦労に直面した時に、「日本で二番目の山に登るんだ!」「どんな美しさか見てみたい!」そんな気持ちが目標を達成するメンバーの奮する気持ちを後押します。周りの人の応援や協力も得やすいですね。

定性目標は、ブランドイメージや顧客との関係性など、定量化しづらい目標を掲げやすくなります。

では目標の表現を変えてみましょう。

「標高3,193mに登ろう」

はどうですか?

「どこ?」「ピンとこないよ!」

と感じた方、おっしゃる通りです。

そんな目標は、なかなか人が動きません。

「北岳のテッペン登るぞー!」

という目標のほうが賛同を得やすいわけです。

イメージがしっかり描ける目標を掲げると

チームが一丸となり、時に奮闘するためのモチベーションになります。

定性目標のメリット2:共感を生みやすい

たとえば、「ウェブ経由のお問合せから30件受注獲得するぞ」という定量目標は

共感できますか?

共感できませんね。

では、これに定性的な目標を加えてみましょう。

「今はテレアポがお客様に知ってもらうきっかけだけど

これからはお客様に役立ててもらえるウェブサイトを作って

そこから30件の受注獲得をしよう」

どうでしょうか。

共感しやすくなったのではないでしょうか?

定性的な目標には社会的な価値と関連付けやすく

会社内・顧客・市場で共感を生みます。

定性目標のメリット3:間違えづらい

定量目標は、しばしば間違えが起きます。

わかりやすいように、25歳の男性の例で紹介しますね。

結婚して父親になり、「家族を幸せにしたい。よし、今の年収の2倍を稼げるようになろう」とがむしゃらに働いた結果

「年収は平均の倍になったけど、幸せではなかった」というのは

定量目標を間違えてしまった最たる例です。

もし「家族を幸せにしたい」という定性目標を深堀すれば、このような悲劇は回避できたかもしれません。

「年収」だけでなく、「家族と一緒に過ごす時間」や「一緒に出かける回数」を目標値にしていたら

違う結果になっていたのかもしれませんね。

このように定量目標が達成されたにもかかわらず、経営的に望まれない状況になったということはビジネスの場面で少なくありません。

たとえば、お問合せは目標数値を達成できたけど、受注ベースでは未達成のため赤字になってしまったというような状況がこれにあたります。

- Tomoko

ちなみに、定性目標がパーフェクトなのかというとそうではありません。

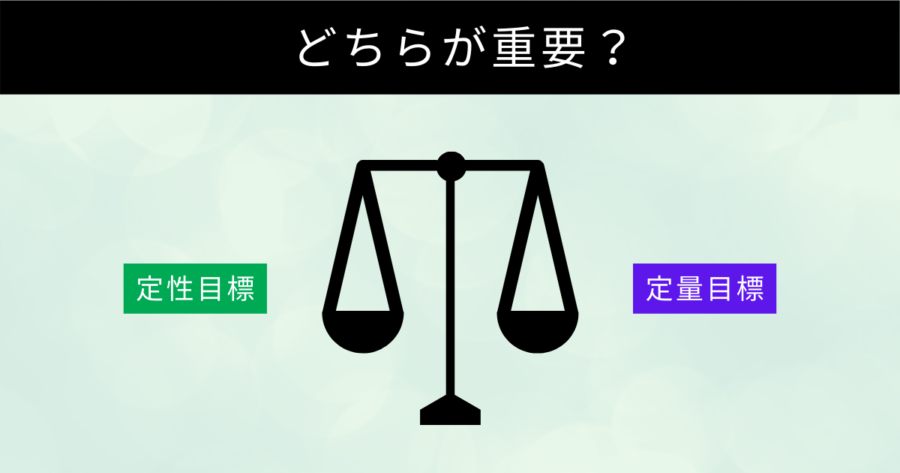

定性目標と定量目標

定性目標(目指すべき状態)と定量目標(目指すべき数値)のどちらが重要なのか。

「どちらも重要です」

定性目標と定量目標には、それぞれの特徴があり

バランスのとれた目標にしましょう。

定性目標を深堀りして、定量的な見方も加えていくことで、目的地を設定することができます。

では目標を深掘りしながら、課題を明確にしていきましょう。

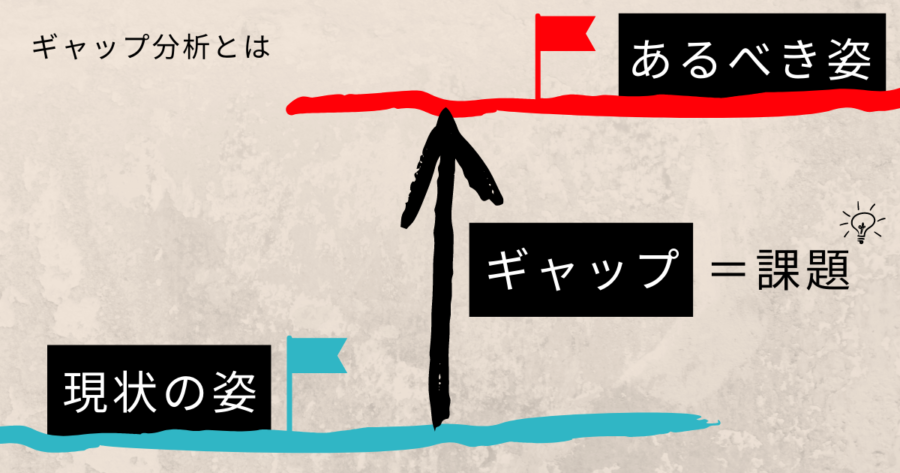

「ギャップ分析」という考え方を紹介します。

ギャップ分析とは

ギャップ分析では、「現状の姿」と理想的な「あるべき姿」をそれぞれ描き、その差分、つまりギャップから課題を明確にします。

(1) あるべき姿を書きだす。

(2) 現状の姿を書きだす。

(3) (1)と(2)の差分(ギャップ)が課題として明確になります。

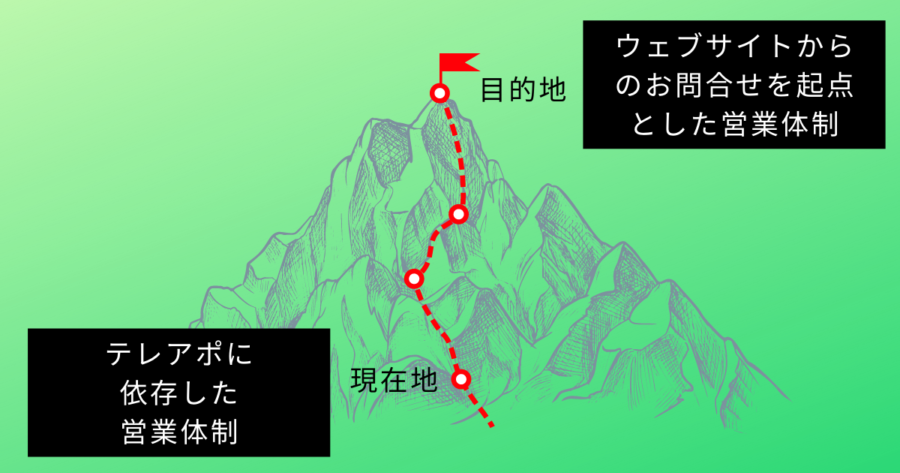

ギャップ分析でウェブ戦略を考えてみよう

たとえば

「サイトからのお問合せを増やして、テレアポを不要にする」

という目標があったとします。

次に、この目標が達成された状態の「あるべき姿」を具体的に描いていきます。

「理想のあるべき姿」を書いてみよう

- テレアポ人員が営業のクローザーやウェブマーケターとして活躍する。

- テレアポによるクレームが減り、社員がいきいきと働く職場になった。

次に、「現状の姿」も書いてみよう

- テレアポ専属で8人のチームがいる。

- クレームが多く、社員が疲弊、離職率が高く採用もしづらい。

自分たちの姿だけでなく、他の要素についても「理想のあるべき姿」と「現状の姿」についてそれぞれ描いていきます。

ウェブサイトについて

ウェブサイトの理想のあるべき姿

- アクセス数が月間3,000件でお問合せ件数が30件あり、クローザーによる10件受注。

ウェブサイトの現状の姿

- サイトのアクセス数が月間500件で、お問合せ数は約0~2件、受注はほぼ0。

お客様視点について

お客様視点の理想のあるべき姿

- ウェブサイトを見て、情報を理解、お問合せをしたいと思う。

- 今すぐ問合せしなくても、SNSで最新情報を仕入れる。

お客様視点の現状の姿

- ウェブサイトを見てもよくわからず、問い合わせしたくならない。

- SNSやメルマガ登録などは一切ない。

競合サイトについて

競合サイトの理想のあるべき姿

- 競合サイトよりも魅力的で露出が多い。

- 競合サイトよりもこっちで申し込んだ方がお得に見える。

競合サイトの現状の姿

- 競合サイトよりもわかりづらく、露出も少ない。

- 競合サイトよりも優れた点がわからず、お得に見えない。

このように、いくつかの側面の「あるべき姿」と「現状の姿」を書き出すことで、目的地「理想のあるべき姿」と現在地「現状の姿」の解像度が上がったのではないでしょうか。

今回の例での課題は

- ウェブサイトのアクセス数が足りない。

- サイト訪問者がお問合せしたくなる情報が載っていない。

- ウェブサイトに訪れたけどお問合せに至らなかったユーザーの受け皿がない。

などの課題が見えてきたのではないでしょうか。

これらの課題を解決することこそが、これから目指す頂上に向けて通るべき登山道なわけですね。

さて、このギャップ分析、うまくできましたか?

- Tomoko

弊社ではデジタルマーケティングをサポートしています。目標設定や戦略策定なども行っています。

ご興味のある方はまずはオンライン相談をご検討ください。

アクセスランキング

-

1

2020年11月2日アツギ社を発端にタイツ業界で起きた4社のX炎上事例

-

2

こんなスライド資料はNG!残念な資料を伝わる資料に変えるための11のポイント【実例付き】

-

3

GA4を見るのが辛いあなたへ。生成AIとつないで「会話」するだけでアクセス解析をする方法

-

4

SNS運用のKPI設定完全ガイド【2025年版】

-

5

Googleマップの情報が書き換わる原因と対処法

-

6

GA4のイベントとは?主要イベント9個を初心者向けに解説

-

7

ファネル分析をGoogleアナリティクスで行いCVRを改善する方法

-

8

【2024年版】Googleの検索順位別クリック率~Google検索1位が全クリックの27.6%を占める~

-

9

GA4のuser_engagementイベントを使ってサイト分析をしてみよう:初心者向けサイト分析実践ガイド

-

10

-6-900x506.png)

【2/4(水)開催】井水大輔氏 登壇!『数字が苦手でもOK!生成AIでデータ分析が簡単にできる(デジタルマーケターズサミット 2026 Winter)』

![[新人Web担当でも使える]Webサイト改善の指南書(書影)](https://sfactory.co.jp/wp/wp-content/themes/sfactory2020/assets/images/top/sinansyo_hyoushi.jpg)